受診案内

骨粗鬆症外来

骨粗鬆症外来

はじめに

高齢社会では、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は高齢者のADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)を著しく低下させ健康寿命を低下させる原因として注目されております。骨粗鬆症の状態にある患者さんは1300万人にも及び、80歳以上の方の二人に一人は骨粗鬆症に罹患していると考えられております。骨粗鬆症は体を動かすことが困難になるロコモ症候群(運動器症候群)の原因となります。骨粗鬆症の状態を早く見つけて、予防や治療を行うことは、健康寿命を延ばし、ロコモ症候群になりにくく、元気な老後を過ごすために重要です。

従来の整形外科外来においても骨粗鬆症の予防や診療を行ってきましたが、より特化した専門外来が骨粗鬆症の予防や治療において、一層効率よく対応できることが分かってまいりました。

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症という言葉はすでにマスコミに大きく取り上げられており、よく知られた病名となっています。しかしその実態はなかなか分かりづらく、医療関係者の間でもよく誤解されています。骨粗鬆症は単なる骨の老化ではなく、骨の代謝に異常が生じて、骨の量や質が少なくなったり、悪くなったりして、骨折しやすくなった状態を言います。骨粗鬆症による骨折は脆弱性骨折(ぜいじゃくせいこっせつ)といわれ、脊椎、大腿骨近位部、上腕骨、前腕骨、骨盤、肋骨などが発生しやすい部位です。特に脊椎や大腿骨近位部(頸部)の骨折は寝たきりになりやすく、介護が必要になる大きな原因となっています。これらの骨折を引き起こす骨粗鬆症は、高齢者のみでなく若い人も、女性のみでなく男性も罹る病気です。

骨粗鬆症は現在1300万人ほどいるといわれています。そのほとんどは主に60歳以上の高齢の方が罹患する老化を主体とした原因のはっきりわからない原発性骨粗鬆症です。最近では、原因のわかっている骨粗鬆症も注目されるようになりました。特に生活習慣に伴う骨粗鬆症が注目されており、運動不足による骨粗鬆症や慢性腎臓病、糖尿病などのメタボ症候群に伴う骨粗鬆症などが話題となっております。ステロイドホルモンや胃薬など多くの薬剤の使用に伴う骨粗鬆症も注目されるようになりました。

骨粗鬆症は従来老化に伴う病気なので、治療する方法がないと諦められ、放置されていたのが現状です。しかし、最近骨の代謝に直接作用して骨の量を増やす多くの薬剤が開発され、治療可能な病気として認識されるようになりました。しっかりと治療を行うことにより、骨密度は10%近く増加させることが可能となります。毎年骨折をしていたのに、治療により骨折をしなくなり、旅行や趣味に人生の後半を楽しむことができる人が増えてきました。

骨粗鬆症は従来の老化だからとあきらめていた病気から、予防や治療が可能で、希望の持てる疾患へと変身してきました。

骨粗鬆症外来における診断

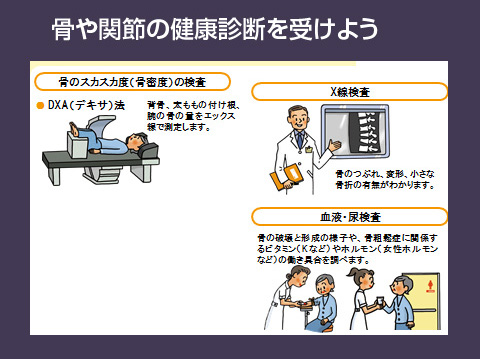

骨粗鬆症診断において、最も重要なことは、骨折の危険性のある部位の骨密度を、より正確に測定することです。骨粗鬆症外来では精度の高い最新型の骨密度測定機を用いて、腰椎、大腿骨、全身骨を測定して、評価することができます。当院骨粗鬆症外来においても、Luna社製の全身測定用骨密度測定器(DXA)を用い骨密度を測定しております。

また同時に胸椎、腰椎を含んだ脊椎のX線撮影を行い、それぞれの骨だけではなく脊柱を一つのユニットとしてとらえ、評価を行うことが重要となります。従来の骨粗鬆症外来では骨の代謝にのみ注意が注がれていましたが、ロコモ症候群としての骨粗鬆症を考える場合には、脊椎を運動器としてとらえる必要があり、CT検査を含め、形態の変化についての評価も重要となります。

治療を前提として、積極的に骨代謝マーカー(TRAP-5b、BAP)の測定を行います。カルシウム代謝も骨に大きな影響を及ぼすので、血液中のカルシウム、リン測定を行い、生活習慣病の影響についても血液、尿検査を行い評価しております。骨密度の状態と脊柱、脊椎の形態、骨代謝マーカーの状態から総合的に骨粗鬆症を診断して、もっとも適した治療が選択されます。

測定項目

| 問診項目 | 初潮年齢 閉経年齢 過去の骨折の既往 病気の既往 運動歴 食生活 過去の最大身長 | |

| 身体計測 | 身長 体重 膝高 BMI 血圧 | |

| 診察 | 運運動能力 | 歩行能力(Time up & go test)10m歩行速 バランス能力(開眼片脚起立テスト) 膝、股関節機能チェック 脊椎チェック 前弯、側彎、円背評価 |

| アンケート調査 | QOL アンケート (EQ5D SF8 JOQOL) FRAX アンケート | |

| X線評価 | 腰椎、胸椎X線撮影(場合により膝関節X線撮影) | |

| 骨密度評価 | DXA 腰椎L2-4 BMD 大腿骨 Neck BMD 大腿骨 Total BMD | |

| 血液生化学検査 | 血液生化学一般(血清タンパク、肝機能、腎機能、) ミネラル (カルシウム、リン) 血液一般 | |

| 骨代謝マーカー | BAP(骨型アルカリフォスファターゼ) 骨形成マーカー TRAP-5b(酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ)骨吸収マーカー | |

骨粗鬆症の分類

骨粗鬆症は前述のごとく単一な病態ではなく、骨粗鬆症の原因によりバラエティーに富んだ病態を呈します。骨密度やX線像により治療法も異なってきます。当外来では骨密度、骨X線像、血液尿検査、骨代謝マーカー、運動機能、栄養状態より総合的に以下の5タイプに分類してそれぞれのタイプに応じた総合的な予防と治療を考え、テーラーメディシン(患者さんの病態に応じた治療)を目指しております。

- 正常 (骨粗鬆症リスクあり)

- 軽症骨粗鬆症 (骨密度低下%YAM80~70%、骨折なし)

- 中等症骨粗鬆症 (骨密度低下あり、脆弱性骨折の既往、椎体変形)

- 重症骨粗鬆症(重度骨密度低下、%YAM60%以下、脆弱性骨折の有無は問わない)

- 新鮮骨折のある骨粗鬆症

- 二次性骨粗鬆症

治療

| 薬物療法 | 骨吸収抑制剤 | エディロール | SERM エビスタ ビビアント |

| ビスフォスフォネート | |||

| 経口 | 週一回 アレンドロン酸 ボナロンゼリー リセドロン酸 ベネット 月一回 ボンビバ ボノテオ | ||

| 静脈注射 | ボンビバ 点滴注射 ボナロン 年一回 リクラスト | ||

| デノスマブ | 6か月一回皮下注射 プラリア | ||

| 骨形成促進剤 | PTH | ||

| フォルテオ | 毎日皮下 テリボン 週一皮下 | ||

以上の薬剤でそれぞれのタイプに応じて薬物療法を行っております。骨粗鬆症の治療は1回で終了するような治療法はなく、4~5年ほどの長期間をかけての継続治療が必要です。根気のいる治療ですが、服薬などが順守され、継続することにより確実に骨密度は増加し、骨折を予防することができます。

総合的治療

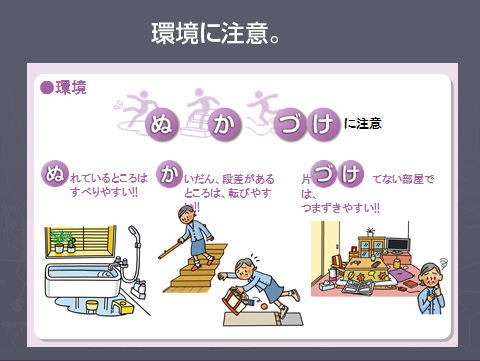

骨粗鬆症のキッカケとなる骨代謝異常は、生活習慣、栄養状態に大きく依存します。すなわちすべての治療に先行して、生活習慣を改善することが最も基本となります。特に運動習慣は大事な要素となります。栄養状態、特にカルシウム摂取状況、体重などは骨に直接大きな影響を及ぼします

Ⅰ.運動療法

骨粗鬆症外来ではリハビリテーション室と連携して、定期的に運動の指導や体操の指導を行い、口頭だけでなく実際の指導による片脚起立訓練(フラミンゴ体操)を取り入れています。

Ⅱ.栄養指導

栄養指導は、カルシウム食を中心とした指導が重要となり、特に糖尿病や慢性腎臓病がある場合、栄養士よる指導が最も重要となります。定期的に見てもらうことが大事です。

Ⅲ.服薬指導

どの様に優れた薬剤であっても、骨粗鬆症を改善するためには、4,5年間正確に薬物療法を継続する必要があります。骨粗鬆症薬剤には服薬方法に複雑なものが多く、空腹時に服用するものや、前後の食事に影響を受ける薬剤等、専門の薬剤師さんから指導が必要です。骨粗鬆症外来では患者さんの希望により、薬剤師による服薬の指導を行っております。

Ⅳ.データーベース

患者さんのそれぞれの治療経過はカルテに保管されておりますが、多くの患者さんの治療結果は他の患者さんの治療にも役に立つデーターとなります。骨粗鬆症外来では個人情報を保護すると同時に、それぞれのデーターを次の患者さんの役に立てるように、匿名化してデーターベース化しております。皆様の貴重な経験が活かせるようにいたします。

骨粗鬆症外来を受診するには

特に申し込みなどは必要ありません。

それぞれの日の11時45分まで受け付けに来ていただければ診察可能となります。

電話による予約も可能です(06-6416-6931)。